在材料成分分析测试领域中,经常使用电感耦合等离子体发射光谱仪(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy,ICP-OES)对样品中的多种金属元素以及部分非金属元素进行定量和定性的分析。这篇文章介绍下ICP-OES检测原理。

原子光谱的理论基础

1.基态和激发态

不同的原子具有不同的能级,在一般情况下。。原子处于能量最低的状态就是基态。当电子或其他粒子与原子相互碰撞,如果其动能稍大于原子的激发能就可以使该原子获得一定的能量,从基态过渡至某一较高的能级,这个过程叫做激发。

2.发射光谱的产生

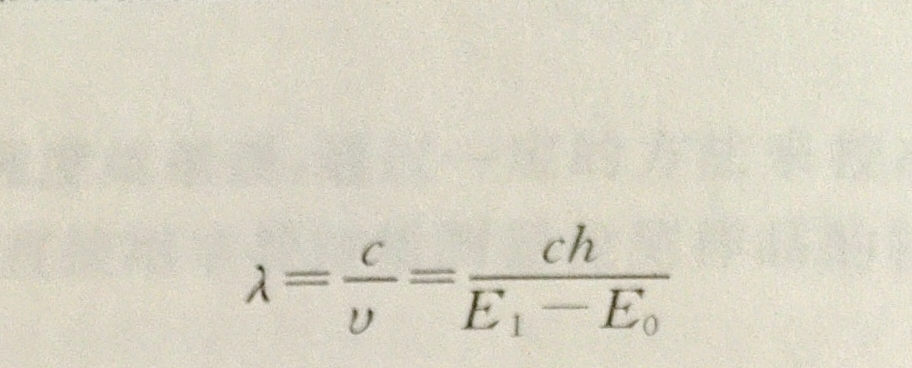

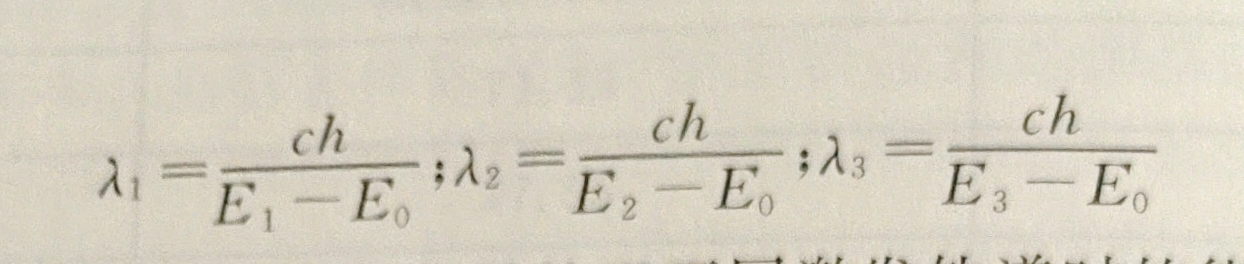

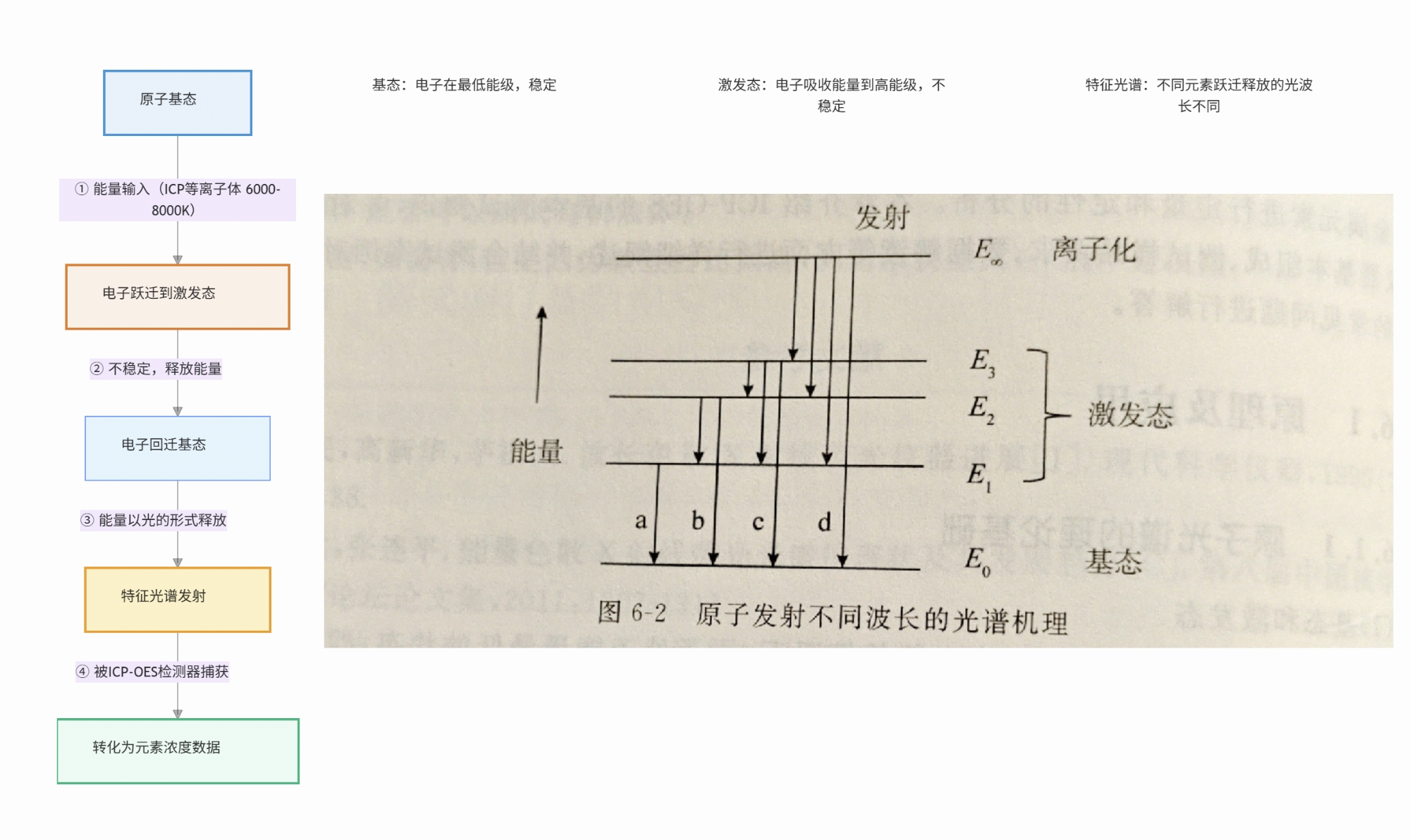

原子(离子)受电能或热能的作用,外层电子得到一定的能量,由低能级 E0 (基态)被激发而跃迁到高能级 E1 (激发态),原子(离子)由基态到激发态获得的能量ΔE= E1 – E0 ,被称为激发能或者激发电位。在高能级上运动的电子处于不稳定状态,当它由激发态跃迁回到基态时‘电子多余的能量便会以光的形式发射出去,其波长λ为

式中c为光度,h为普朗克常数,υ为频率,E1为激发态的电子能量,E0为基态的电子能量。

根据量子理论知道,原子吸收固定的能量后可以被激发到不同的高能级。电子处于不同的高能级轨道直接跃迁回基态轨道(E3≥E0;E2≥E0;E1≥E0),此时原子会辐射出不同波长的光;同时,处于激发态的原子中的电子也可能会经过几个中间能级才跃迁回基态,这个过程原子也会辐射出不同波长的光。

式中E1 、E2 、E3分别代表电子处于不同的激发轨道时的能量。

电感耦合等离子体光源

等离子体(Plasma)一词首先由朗缪尔(Langmuir)在1929年提出,目前一般指电离度超过0.1%被电离了的气体,这种气体不仅含有中性原子和分子,而且含有大量的电子和离子,且带正负电的粒子的浓度处于平衡状态,从整体来看是处于电中性的。从外观上看像火焰,所以在测试工作中,为了更形象地描述问题’常把炬管处形成的等离子体叫做“火焰”。等离子体在宇宙中是一种广泛存在的物质状态,比如太阳表面以及其它恒星表面的电离层其实都是一个巨大的等离子体。

在光谱分析工作中,电感耦合等离子体光源(简称ICP光源)是由频率3~100MHz的射频电源通过电磁感应产生加热的等离子体,作为光谱源发光源通常使用频率是27.12MHz或40.68MHz,功率在0.8~1.5kW范围。

ICP的形成条件及过程

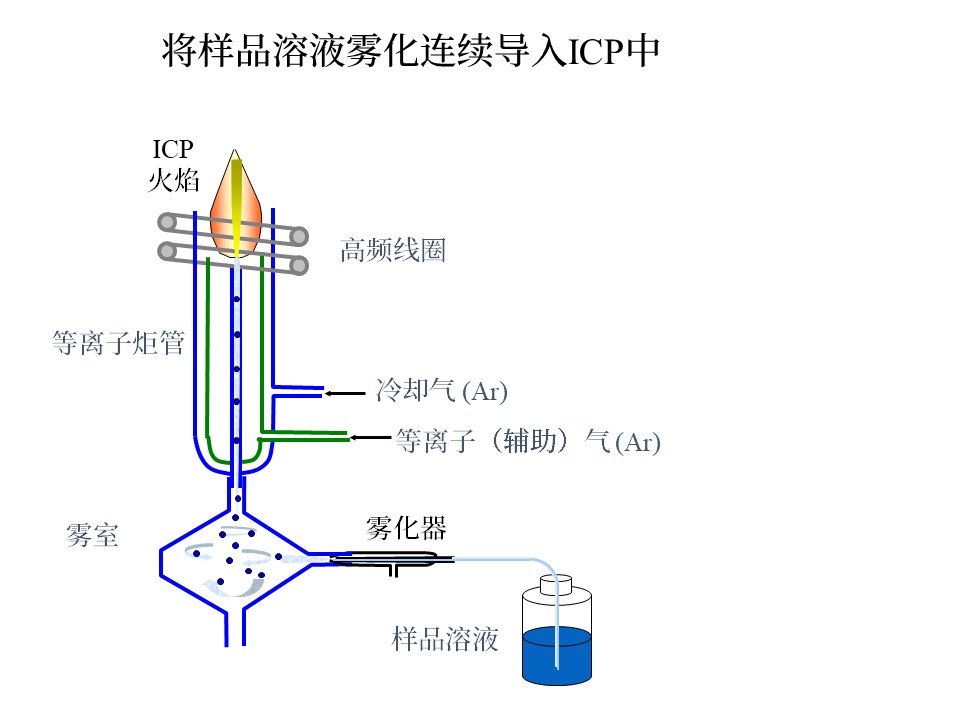

ICP的形成就是工作气体的电离过程,现在商用仪器绝大部分都是用氩气作为工作气体。形成稳定的ICP炬焰需要四个条件:高频率、高强度的电磁场,工作气体,维持气体稳定放电的矩管以及电子-离子源。

炬管一般是由直径20mm的三重同心石英管组成,当然还有其他材质,这里以石英炬管举例。石英外管和中间管之间通10~20L/min的氩气,其作用是为工作气体形成等离子体并冷却石英炬管,称为等离子气或者冷却气;中间管和中心管之间通入0.5~1.5L/min氩气,称为辅助气,用以辅助等离子体形成;中心管用于导入试样气溶胶,氩气流量一般为0.5~1.0L/min。

定量分析原理

对于任意元素的任意谱线来说,谱线强度和元素的浓度成正比,即

I=ac

考虑到实际的光谱光源中,某些情况下会有一定程度的谱线自吸现象,使谱线强度有不同程度的降低,必须对上式加以修正。

I=acb

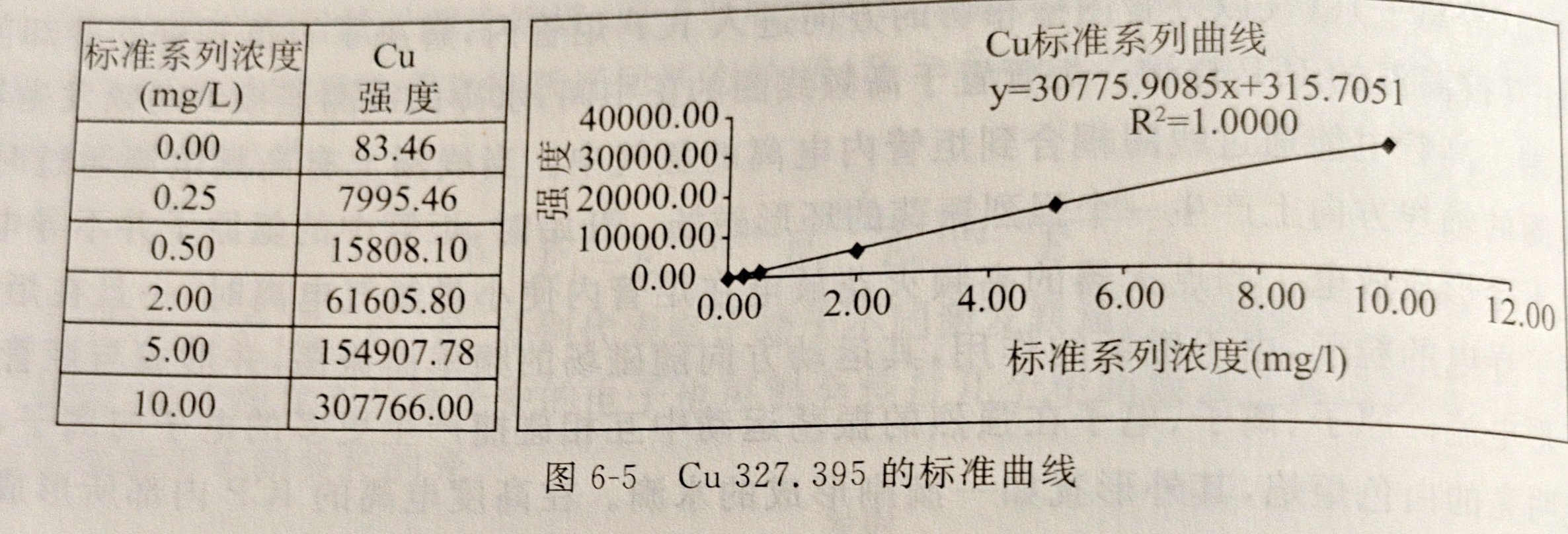

公式由罗马金(Lomakin)等由实验得出的,通常被称为Lomakin-Scherbe公式。式中I是电子由激发态返回到基态时辐射光的强度;a是与等离子体温度、元素性质等有关的一个常数,这个常数的推导过程比较复杂,我们只需要知道a是一个常数即可;b是自吸系数,大多数情况下b≤1,b值与光源特性、样品中待测元素含量、元素性质等因素有关,在ICP光源中多数情况下我们可以认为b近似等于1。简单理解就是光强I和元素浓度在一定范围内是正比关系。如图是Agilent 720ES Cu 327.395某一次测试的标准曲线图。